媒体聚焦丨长江中游将添年吞吐700万吨码头 联投湖北建投航道公司承建 荣获湖北省工人先锋号

省级媒体聚焦

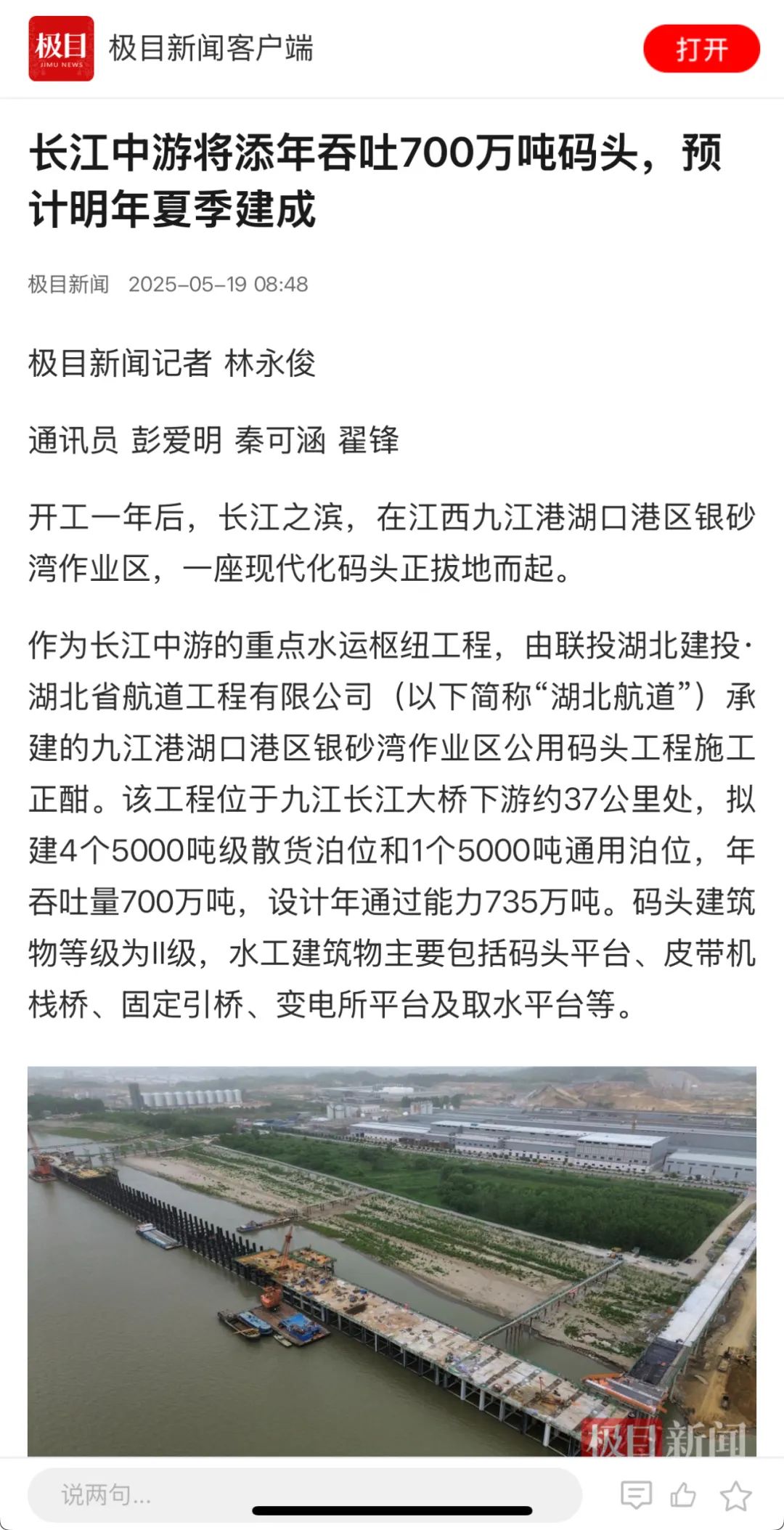

开工一年后,长江之滨,在江西九江港湖口港区银砂湾作业区,一座现代化码头正拔地而起。

作为长江中游的重点水运枢纽工程,由联投湖北建投·湖北省航道工程有限公司(以下简称“湖北航道”)承建的九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程施工正酣。该工程位于九江长江大桥下游约37公里处,拟建4个5000吨级散货泊位和1个5000吨通用泊位,年吞吐量700万吨,设计年通过能力735万吨。码头建筑物等级为II级,水工建筑物主要包括码头平台、皮带机栈桥、固定引桥、变电所平台及取水平台等,到目前,项目码头平台正在进行桩基施工,1号引桥即将完工,2号引桥在进行上部结构施工。

项目航拍图

湖北航道项目团队通过科技创新和标准化建设,在复杂地质条件下打造水运工程标杆。上月底,该项目部荣获“湖北省工人先锋号”。

溶洞占比七成技术创新攻克“地质迷宫”

“这是长江流域最复杂的地质条件之一。”项目经理安魁介绍,项目地质模型显示,施工区存在大面积、多层次的贯通破碎带,溶洞发育明显,占比70%,犹如一个“地质迷宫”。

面对复杂的破碎带地质,项目团队研发了“动态配比+分段注浆”技术,采用袖阀管注浆系统,使注浆效率提升40%;开发实时监测系统,调控注浆参数,确保施工质量。

这样,通过地基基础的加固,使地层完整性提高50%以上,塌孔率降低80%。在后续嵌岩桩施工过程中,成孔效率提高60%,施工周期缩短30%。

项目团队严格执行“五不准”原则:地质情况未探明不准开工,注浆参数未达标不准继续,混凝土配合比未验证不准浇筑,检测数据未达标不准验收,施工记录不完整不准归档,以此全方位确保桩基质量。

机器人助力智能建造引领现场变革

施工现场,科技感扑面而来。

在钢筋加工厂,全自动滚焊机正在运转。这一机器以二氧化碳气保焊和焊接机器人来代替传统工艺,产能提升30%,节约人工60万元,质量更高。

钢筋加工用机器人代替人工,效率更高

因紧邻长江边,项目部大力使用装配式预制构件技术,预制重梁和轨道梁的使用,缩短工期90天,还减少湿作业污染;引入了泥水分离设备,解决泥浆处置难题,实现了环保生产,保护长江生态。

项目新建5个5000吨级泊位,岸线长656米,场地狭窄、交叉作业频繁。项目总工程师翟锋说,项目部对此创新采用“动态倒排工期法”,结合BIM技术模拟施工,精确至每日节点,分段施工、多工序穿插,压缩工期30%。实行“日清周结月考核”,利用无人机和物联网设备监测,解决45项施工衔接问题。

同时,该项目现场安装了摄像监控系统、环境实时监测系统、智慧门禁系统。其数据会同步上传到智慧工地远程平台,实现施工全过程管理监控。

网格化管理安全生产确保零事故

现场有140多名施工人员,安全生产是重中之重。

来到现场,只见VR安全体验馆、安全帽撞击体验、安全带安全体验等实践区域,工人正在现场体验。

据介绍,在VR安全体验馆内,工人通过虚拟现实技术,身临其境地体验各种危险场景,安全意识显著提升。

VR安全体验馆,效果好

同时,该项目部推行“网格化安全管理”,责任到班组个人,19人的管理团队中配备了4名专职安全员,先后开展200余人次培训、3次应急演练和22次隐患排查,整改率100%,迄今为止实现了安全生产零事故。

汛期和台风季,项目部的“党员突击队”24小时值守,开展应急演练,成功抵御3次强降雨;搭建“智能安全管控平台”,集成多种功能,规避15起高风险事件,提升管理效率30%。

值得一提的是,该项目团队始终重视人才培养,通过“导师带徒”等机制,为新员工提供成长平台,培养出多名技术骨干。利用非施工时光进行集中培训学习,先后组织施工技术知识、安全理论知识、各项管理知识学习10次。“我们一定将项目建成标杆工程。”项目经理安魁掷地有声。

该项目预计明年夏季建成,投入使用后新增港口吞吐量700万吨/年,带动临港产业发展,促进周边就业,为长江经济带水运枢纽建设添砖加瓦。